梅干しの漬け方は、実は思っているよりも簡単です。

昔ながらの作り方で梅干しを手作りすれば、添加物無しの美味しい梅干しを味わうことができますよ。

しかも手作りの梅干しには愛着が湧きます♪

今回は、赤紫蘇を使った梅干しの作り方についてお伝えします。

私が実際に行っているオリジナルの土用干しの方法もご紹介。

あなたも、赤紫蘇を使って素朴で落ち着く味わいの梅干しを作ってみませんか?

梅干しの作り方・赤紫蘇を使った梅干しはご飯にピッタリ!

梅干しにはさまざまな種類があります。

さまざまな種類の梅干しの中でも、赤紫蘇を使った梅干しはご飯にピッタリです。

個人的には、昔ながらの素朴で美味しい赤紫蘇を使った梅干しが一番好きです。

紫蘇の葉には解毒作用が期待できる

日本では古くから、紫蘇の葉には解毒作用があるといわれています。

ですので、梅干しを漬ける時にはぜひ赤紫蘇を入れたいものです。

解毒作用が期待できる紫蘇を使うことで、安心して手作りの梅干しを食べられますね。

赤紫蘇を使った梅干しの作り方・3つの工程

赤紫蘇を使った梅干しの場合、作り方の工程は大きく次の3つの工程に分かれます。

- 下漬け(塩漬け)

- 赤紫蘇の下準備~本漬け

- 土用干し

では早速、梅干しの作り方・材料と道具から見ていきましょう。

梅干しの作り方・材料と道具

ここでは、先ほどご紹介した3つの工程に分けて、材料と道具をご紹介します。

下漬け(塩漬け)用の材料と道具

下漬け(塩漬け)用の材料と道具は次の通りです。

- 完熟梅:2kg ※未熟の青梅の場合は追熟させる

- 竹串(つまようじ):数本

- 粗塩(天然塩):360g

- 漬物容器:5リットル用

- 漬物用ビニール袋:1枚

- 重石2~4kg又は ビニール袋2枚

- 落し蓋:1枚(なければ容器に入るお皿で代用)

- 度数35度以上の焼酎:適量

- 霧吹き

- ガーゼ:清潔なもの(かめを使う場合のみ)

- ペーパータオル

塩は、天然の粗塩を使いましょう。

天然の粗塩なら、塩味だけでなく味に深みをプラスすることができますよ。

私の場合は国産の粗塩を使っています。

※かめを使う場合は、漬物用ビニール袋は必要ありません。

※密封できるガラス瓶を使う場合は、重石や漬物用ビニール袋、落し蓋は必要ありません。(塩分18%以上の時や小梅の梅干しに限る)

小梅の梅干しの漬け方についてはこちらの記事をご覧ください。

赤紫蘇の下準備~本漬け用の材料と道具

本漬け用の材料と道具は次の通りです。

- 赤紫蘇:200~400g(完熟梅の1~2割程度)

- 粗塩(天然塩):36~72g(赤しその分量に対して18パーセント)

完熟梅に対して1~2割程度の赤紫蘇を用意してください。

赤紫蘇の量を、完熟梅に対して2割程度にすると、赤紫蘇の色や風味をしっかりと付けることができますよ。

赤紫蘇の量は、少し多めに用意するのがおすすめです。

多めに用意すると良い理由は、下準備で赤紫蘇の太い茎(軸)を取り除くから。

かさが減る分を見込んで、多めに用意すると良いでしょう。

土用干し用の材料と道具

土用干し用の材料と道具は、次の2通りの場合に分けてご紹介します。

- 一般的な土用干しの方法

- 「ご飯美味しいね」オリジナルの土用干しの方法

まずは一般的な土用干しの方法の場合からご紹介します。

1:一般的な土用干しの方法の場合

一般的な土用干しの方法で使う材料と道具は次の通りです。

- 天日干しができる平らなザル:必要枚数

- ザラメ:適量

土用干し用に、赤紫蘇や梅を広げるためのザルを用意してください。

ザルの枚数は、梅干しの量によって調節してくださいね。

また、一般的に、ザラメを使うとまろやかな梅干しに仕上がるといわれています。

とはいえ、ザラメは入れなくても大丈夫です。

私自身は、ザラメをつかいません。

※他には、天日干しの時に、ザルの通気性を良くするためのブロックなどがあると便利です。

続いて、「ご飯美味しいね」オリジナルの土用干しの方法の場合です。

2:「ご飯美味しいね」オリジナルの土用干しの方法の場合

「ご飯美味しいね」オリジナルの土用干しの方法で使う材料と道具は次の通りです。

- ザル:天日干しができる平らなザル3枚

- キャンプ用のネット

- ビニール手袋

キャンプ用のネットはどんなものでも大丈夫ですよ。

ちなみに、私はコールマンのハンギングドライネットを使っています。

コンパクトに収納できて使い勝手は抜群です♪

では梅干しの作り方を手順に沿って見ていきましょう。

梅干し作りの手順・下漬け(塩漬け)

梅干しの下漬け(塩漬け)は、次の7つのSTEPで行います。

- 漬物容器を消毒する

- 梅を水洗いする

- ザルに上げて水気をしっかりと切る。

- 竹串で梅のヘタ(ホシ)を取る。

- 漬物容器に梅と粗塩を入れていく

- 落し蓋と重石を乗せる

- 冷暗所に置いて梅酢が上がるのを待つ

では、梅干しの下漬け(塩漬け)・7つのSTEPを詳しく見ていきましょう。

1:漬物容器を消毒する

梅干しの下漬け(塩漬け) のSTEP1は「漬物容器を消毒する 」です。

綺麗に洗って乾かした漬物容器に、焼酎を少量入れます。

漬物容器を動かして焼酎が全体に行き渡るようにして消毒をしましょう。

焼酎が全体に行き渡ったら、焼酎を捨ててくださいね。

※焼酎を霧吹きしてペーパーで拭き取っても消毒することができます。

※プラスチックの容器を使う場合は、中に入れる漬物用ビニール袋も消毒してください。

カビの発生を消毒で予防

梅干作りで最も心配なのはカビが発生すること。

ですので、カビの発生を消毒で予防します。

漬物容器とともに、落し蓋と重石も必ず消毒してください。

落し蓋と重石は、綺麗に洗った後に、熱湯消毒をすることをおすすめします。

熱湯消毒をした後は、よく乾かして焼酎を霧吹きしておきましょう。

ガラス瓶を使う場合は焼酎で消毒

ただし、ガラス瓶を使う場合は、熱湯消毒をすると割れてしまう危険性があります。

このため、ガラス瓶を使う場合は熱湯消毒はせずに焼酎で消毒します。

ガラス瓶をよく洗ったら、焼酎を霧吹きをしてください。

そして、仕上げにペーパタオルで拭き取りましょう。

2:梅を水洗いする

梅干しの下漬け(塩漬け) のSTEP2は「梅を水洗いする 」です。

用意した梅が完熟していない青梅の場合は追熟させましょう。

梅を追熟させる方法は、上の写真のように、紙の上に広げて室内に置いておくだけ。

買ってきた梅をすぐに漬けない場合も、梅が傷まないように紙の上に広げておくことをおすすめします。

というのも、ビニール袋に入れたままだと梅が傷みやすくなるからです。

注意をしてくださいね。

では、完熟梅をボウルに入れ、流水で丁寧に洗いましょう。

梅を洗う時は、梅に傷をつけないように手で優しく洗ってください。

3:ザルに上げて水気をしっかりと切る。

梅干しの下漬け(塩漬け) のSTEP3は「ザルに上げて水けをしっかりと切る 」です。

step3の段階では、ザルで梅の水気を切るだけ。

ここでは、梅を一つ一つ拭かなくても大丈夫です。

梅を拭かなくても良い理由は、少し湿っている方が、塩が付きやすく梅酢がよく上がるといわれているから。

作業を進める中で自然に梅の水分は乾いていきます。

※ただし、完熟梅の場合、アク抜きは行いません。

水に浸けてアク抜きをしてしまうと、色が悪くなることがあるので注意をしてください。

落ち梅(拾い梅)を使う場合は、水に45分程度に浸けてアク抜きをしましょう。

4:竹串で梅のヘタ(ホシ)を取る

梅干しの下漬け(塩漬け) のSTEP4は「竹串で梅のヘタ(ホシ)を取る 」です。

竹串を使って、一つ一つ、梅に傷がつかないように丁寧にヘタ(ホシ)を取っていきます。

梅仕事の中でも細かい作業です。

でも、とっても楽しいですよ♪

ヘタ(ホシ)の部分に水気があれば拭く

先ほど、梅を洗った後は拭かなくても大丈夫だとお伝えしました。

でも、ヘタ(ホシ)の部分に水気がある場合は注意が必要です。

ヘタ(ホシ)の部分に水気がある場合は、清潔なふきんなどで拭いてください。

水気を拭いて、カビが発生するのを予防します。

ちなみに、私の場合はペーパータオルで梅を持ってヘタ(ホシ)を取ります。

作業をするうちに、自然に梅の水気が取れるのでおすすめです。

傷ついた梅は取り除く

傷ついた梅があれば取り除きましょう。

とはいえ、上の写真のように、表面だけの多少の傷なら梅干しに使っても大丈夫です。

でも、下の写真のような傷がついた梅は使わないでください。

傷がついた部分から菌が繁殖して、カビが生えてしまうかもしれません。

傷ついた梅は、悪い部分をカットして料理や梅ジャムなどに使いましょう。

5:漬物容器に梅と粗塩を入れていく

梅干しの下漬け(塩漬け) のSTEP5は「漬物容器に梅と粗塩を入れていく 」です。

漬物容器を使う場合は、漬物用ビニール袋を入れます。

上の写真のようにかめを使う場合や、密封できるガラス瓶を使う場合は、漬物用ビニール袋は使いません。

梅と粗塩を交互に入れていく

容器に粗塩をひとつかみ入れてから、梅が平らになるように入れましょう。

次に、粗塩入れます。

その後は、梅と粗塩を交互に入れていきます。

3分の1の粗塩を残しておく

梅と粗塩を交互に入れていく時に、3分の1程度の粗塩を残しておくことをおすすめします。

なぜかというと、一番最後に入れる粗塩の量を多めにしたいからです。

つまり、この工程では、3分の2の粗塩と梅を交互に、できるだけ平らに。

かつ、隙間が無いように入れていきましょう。

最後に3分の1の粗塩で全体を覆い隠す

一番最後に、残しておいた3分の1の粗塩で全体を覆い隠します。

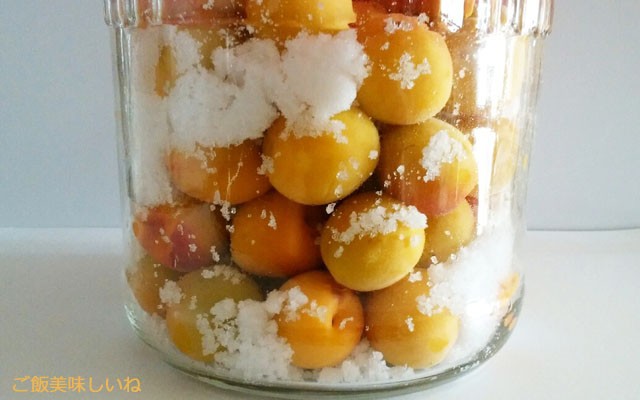

※下の写真のようなガラス瓶を使う場合は、梅と粗塩を一度に全部入れることができます。

梅をガラス瓶に入れたら、上から粗塩を一度に全部入れてください。

後からガラス瓶をゆすって粗塩が全体に馴染むようにします。

6:落し蓋と重石を乗せる

梅干しの下漬け(塩漬け) のSTEP6は「落し蓋と重石を乗せる 」です。

落し蓋を入れて、重石を乗せます。

さらに重石の上から焼酎を霧吹きしましょう。

上から焼酎を霧吹きしてカビを予防

漬物用ビニール袋の口を、重石と一緒にギュッと縛ります。

さらに、上から焼酎を霧吹きしておくとカビの予防になります。

最後に、漬物容器の蓋を閉めます。

※蓋が出来ない場合は、紙やラップなどで全体を覆ってホコリが入らないようにしてください。

ガラス瓶を使う場合は落し蓋と重石を使わない

ガラス瓶を使う場合は、落し蓋と重石は使いません。

消毒済みの蓋をしましょう。

ガラス瓶のフタは必ず消毒してくださいね。

粗塩がまんべんなく混ざるようにゆする

フタを閉めたらガラス瓶をゆすって、粗塩がまんべんなく混ざるようにします。

他の容器を使う時は、持ち上げられそうなら軽くゆすっておきましょう。

ただし、ケガをしないように気を付けてくださいね。

慣れてくれば、ここまでの工程はあっという間です^^

7:冷暗所に置いて梅酢が上がるのを待つ

梅干しの下漬け(塩漬け) のSTEP7は「冷暗所に置いて梅酢が上がるのを待つ」です。

漬物容器を冷暗所に置くと、1~2日で梅酢が上がってきます。

その後、3~5日で梅干しが完全に浸かるぐらいまで梅酢が上がってきたら、重石を半分以下の量に減らしましょう。

※できるだけ早く梅酢が上がってきて、梅干しが完全に浸かることが理想です。

梅酢がなかなか上がって来ない時は、重石の量を増やしてみてください。

ガラス瓶を使う場合は、1日に何度かガラス瓶をゆすります。

ここまでで、梅干しの下漬け(塩漬け)が完了しました。

続いて、赤紫蘇の下準備~本漬けの手順を見てみましょう。

梅干し作りの手順・赤紫蘇の下準備~本漬け

赤紫蘇は、梅干しの綺麗な色や風味には欠かせません。

まずは、赤紫蘇の下準備から始めましょう。

梅干し作りの手順・赤紫蘇の下準備

赤紫蘇の太い茎(軸)を一枚ずつ取り除いていきます。

その後、たっぷりの水の中に入れて綺麗に洗います。

洗った赤紫蘇はザルに上げて、水気をしっかりと切りましょう。

ザルに上げたまま、半日ほど置いておくと良いですよ。

さて次は、いよいよ梅干し作りの手順・本漬けです。

梅干し作りの手順・本漬け

赤紫蘇の鮮やかな色が出てくるこの工程はワクワクしますよ♪

赤紫蘇は、アク抜きを2回行ってから梅酢に漬けていきます。

赤紫蘇のアク抜き

はじめに、粗塩を半分に分けておきましょう。

粗塩(天然塩)は、赤紫蘇の分量に対して18パーセント。

36~72gを半分に分けてください。

ボウルなどに水気を切った赤紫蘇を入れ、2分の1の粗塩を入れます。

赤紫蘇がしんなりとしてきたら、優しく揉んでいきましょう。

しばらく揉んでいると、濃い紫色のアクが出てきます。

出てきたアクは捨ててくださいね。

アクをしっかりと絞って捨てたら、もう一度、赤紫蘇をボウルなどに戻します。

そして、残しておいた2分の1の粗塩を入れ、同じように優しく揉んでいきます。

しばらく揉んでいると、今度は1回目より綺麗な色のアクが出てきます。

1回目と同じようにアクをしっかりと絞って捨てましょう。

梅酢を別容器へ移す

次に、漬物容器の梅酢を、梅干しがかぶる程度を残して別容器へ移しておきます。

下漬け(塩漬け)の梅酢は、白梅酢としていろいろな使い方ができますよ。

※ただし、梅酢の量が少ない場合は、別容器へ移す必要はありません。

赤紫蘇を漬物容器に入れる

アク抜きをした赤紫蘇を漬物容器に入れます。

赤紫蘇を入れると、フワァ~っと鮮やかな色が出ます。

この工程がとっても楽しいです♪

全体に赤紫蘇の色が馴染むように、容器を少し揺すって混ざるようにします。

その後、梅干し全体が梅酢にしっかりと浸かるように落し蓋をしておきましょう。

梅雨明けまで冷暗所で保管する

梅酢に梅干しが完全に浸かった状態で約1ヶ月、梅雨明けまで冷暗所で保管します。

時々、カビが発生していないかどうかをチェックしてくださいね。

ただし、何度も開け閉めをするとカビが発生しやすくなるともいわれています。

注意をしてください。

また、容器の蓋を開け閉めをする時は、かならず焼酎を霧吹きしましょう。

焼酎を霧吹きすることでカビの発生を予防することができますよ。

梅雨が明けたら梅干しの土用干しをします。

まずは、一般的な土用干しの方法からご紹介します。

梅干し作りの手順・一般的な土用干し

梅雨明けの頃に、晴天が4日間続きそうな日を選んで土用干しをします。

一般的な土用干し・1日目

土用干しの1日目は、まずザルに梅を並べていきます。

早朝7:00~9:00頃に干すのが理想的です。

梅と梅の間隔を空けて、ひっつかないように並べたら天日干しをしましょう。

ザルは、風通しが良い状態にすることが大切。

ザルを直に置くのではなく、ブロックなどの土台を使うのがおすすめですよ。

赤紫蘇は別容器に取り分けておきましょう。

そして、漬物容器も梅酢が入ったまま日光に当てます。

天日干しの途中で梅の表面が乾いたら、一粒ずつひっくり返します。

梅をひっくり返す時は、皮が破れないように気を付けてくださいね。

破れそうな場合は、夜か朝だけひっくり返します。

午後3:00頃になったら、梅干しを屋内へ取り込みましょう。

そして、梅酢が入っている漬物容器の中に梅を戻します。

一般的な土用干し・2日目

土用干しの2日目は、1日目と同じ要領で天日干しをします。

午後3:00頃になったら梅干しを屋内へ取り込み、漬物容器の中に梅を戻します。

※2日目は、梅がふっくらとしている場合、漬物容器の中に戻さないこともあります。

一般的な土用干し・3日目

土用干しの3日目は、やはり1日目・2日目と同じ要領で天日干しをします。

夕方になっても屋内へ取り込まず、そのまま夜露に当てておいてください。

ただし、万が一、雨が降ってしまった時の備えは必要です。

雨に備えて、夕方は屋根のある所へ移動しておきましょう。

一般的な土用干し・4日目

土用干しの4日目です。

梅を天日干ししながら、別容器に取り分けておいた赤紫蘇をザルに広げて天日干しをします。

赤紫蘇は、少し乾く程度まで天日干しをしましょう。

もしも、「ふりかけ(ゆかり)」を作りたい場合は、その分だけをカラカラになるまで乾燥させてください。

漬物容器の中の赤梅酢を別容器に移します。

まだ日差しがあるうちに、梅干しの保存容器に干した梅干しを入れていきます。

まずは、保存容器に焼酎を霧吹きしましょう。

保存容器の底に梅干しを並べたら、ザラメをパラッとひとつまみ入れます。

そこから、焼酎の霧吹き・梅干し・ザラメを入れる工程を繰り返していきましょう。

梅干しを全て入れたら、赤紫蘇を上に敷き詰めます。

そして最後に、焼酎を霧吹きして蓋を閉めれば完了です。

かめを使う場合は、紙などで覆いをしても良いでしょう。

そのまま冷暗所で保存し、食べ頃になるのを待ちます。

次に、「ご飯美味しいね」のオリジナルの土用干しの方法をご紹介します。

梅干し作りの手順・「ご飯美味しいね」オリジナルの土用干し

一般的な方法と同様に、梅雨明けの頃に晴天が4日間続きそうな日を選んで土用干しをします。

土用干しには、キャンプ用のネットを使うと便利ですよ。

コールマンのハンギングドライネットがおすすめです↓

オリジナルの土用干し・1日目

土用干しの1日目です。

できれば午前7:00~9:00ぐらいに干しましょう。

まずは、ザル3枚に梅を並べていきます。

私の場合は、白梅・小梅・大粒の梅で梅干しを漬けるのでそれぞれザルに並べていきます。

梅と梅の間隔を空けて、ひっつかないように並べてください。

ザル3枚に梅を並べたら、キャンプ用のネットを使って天日干しをします。

3段のキャンプ用ネットを使っているのでザルも3枚です。

キャンプ用のネットを使うと、ブロックなどを用意する必要がありません。

吊るすだけで風通しが良い状態にすることができますよ。

また、キャンプ用のネットを使うことで、梅干しにホコリやごみなどが付きません。

このため、梅干しを清潔に保つことができます。

赤紫蘇は、別容器に取り分けておき、漬物容器も梅酢が入ったまま、日光に当てます。

一般的な方法とほとんど同じですが、天日干しの途中で一粒ずつひっくり返す作業は行いません。

個人的な意見ですが……。

キャンプ用のネットの上下から風が通るのでひっくり返す必要がありません。

そして、午後3:00頃になったら、キャンプ用のネットを屋内へ取り込みます。

取り込んだ梅は、漬物容器の中に戻しましょう。

土用干しの前の白梅はホワッとしています。

でも、1日干しただけで梅干しの表面がしっかりとしますよ。

下の写真は、1日目の天日干し前の白梅。

さらに、次の写真は1日干した小梅の様子です。

1日干しただけで、梅干しの表面が少ししっかりとしているのがわかっていただけるでしょうか。

写真の色が少し悪くてすみません。

白梅と同様に、小梅も表面が少ししっかりとしました。

そして、大粒の梅の表面はさらにしっかりとしています。

既に美味しそうな梅干し♪

出来上がりが楽しみです。

オリジナルの土用干し・2日目

土用干しの2日目も、1日目と同じ要領です。

ふたたびキャンプ用のネットを使って、天日干しをしましょう。

そして、午後3:00頃になったら梅干しを屋内へ取り込みます。

取り込んだ梅は、1日目と同様に漬物容器の中に戻します。

ちなみに、2日目の白梅は下の写真のようになりました。

次の写真は2日目の小梅の様子です。

さらに、2日目の大粒の梅の様子もご覧ください。

日に日に梅干しらしくなっていきます。

あ~ワクワクする♪

早く美味しいご飯と一緒に食べたいですね。

オリジナルの土用干し・3日目

土用干しの3日目も、1日目・2日目と同じ要領です。

キャンプ用のネットを使って天日干しをします。

3日目は、夕方になっても屋内へ取り込まず、そのまま夜露に当てます。

ただし、一般的な方法と同様に、万が一の雨に備えて、夕方は屋根のある所へ移動しておきましょう。

夜露に当てることで、ふっくらとした梅干しに仕上がりますよ。

オリジナルの土用干し・4日目

土用干しの4日目です。

いよいよ梅干し作りも終盤になりました。

4日目は、天日干しした梅干しを屋内へ取り込みます。

私の場合は午前中に屋内へ取り込むようにしています。

4日目の小梅は下の写真のようにシワシワに。

3日目にそのまま夜露に当てたことで柔らかい梅干しになりますよ。

大粒の梅も4日目にはシワシワです^^

天日干しをした梅干しを屋内へ取り込んだら、漬物容器の中の梅酢を別容器に移しましょう。

次に、梅干しを一旦梅酢にくぐらせてから、保存容器に移します。

保存容器には、焼酎を霧吹きしてくださいね。

梅酢については下記の記事をご覧ください。

ところで、赤紫蘇も土用干しをするのが良いのでしょうか。

赤紫蘇も土用干しする?

赤紫蘇もできれば土用干しをしましょう。

赤紫蘇も土用干しをすることで長期保存が可能になります。

土用干しをすることで、色鮮やかで美味しくなるともいわれています。

土用干しに使っていたザルは洗わなくても大丈夫です。

そのまま別容器に取り分けておいた赤紫蘇を広げましょう。

そして、赤紫蘇が少し乾く程度まで天日干しをします。

もし、ふりかけ(ゆかり)を作りたい場合は、その分だけをカラカラになるまで乾燥させてください。

私の場合は、赤紫蘇を2枚のザルに分けて天日干しをします。

ちなみに、梅干しも赤紫蘇も土用干しをしなくても作ることはできます。

ただし、その場合「梅干し」というよりも「梅漬け」と呼ぶのがふさわしいのではないでしょうか。

味の深みや保存性なども含めて、個人的には土用干しは必要だと思います。

天日干しをした赤紫蘇は、梅干しの上に敷き詰めましょう。

最後に、焼酎を霧吹きして蓋を閉めます。

そのまま冷暗所で保存し、梅干しが食べ頃になるのを待ちます。

※梅干しは、すぐに食べても塩角が取れていません。

できれば1年以上、最低でも3ヶ月以上経ってから食べましょう。

梅干しの作り方・赤紫蘇を使った昔ながらの素朴な美味しさ:まとめ

今回は、赤紫蘇を使った梅干しの作り方についてお伝えしました。

昔ながらの素朴で美味しい梅干し。

6月~7月上旬に収穫された完熟梅を使って、あなたもぜひチャレンジしてみてください。

ご飯にピッタリです♪

梅干しの土用干しには、キャンプ用のネットを使うと便利です。

手作りの梅酢が出来る楽しみ味わうことができますよ。

特に、使い勝手が良くて耐久性に優れたコールマンのハンギングドライネットがおすすめです↓

梅仕事を楽しんだら、ご飯も楽しんで言いましょう。

今日も「ご飯美味しいね!」

ところで、梅干しの種の中身って食べていますか?

梅干しの種の中身についてのこちらの記事もぜひチェックしてみてくださいね。